Ci sono designer e designer. Quelli che disegnano e quelli che non hanno mai tenuto una matita in mano. Questi ultimi, generalmente, hanno l’atteggiamento tipico delle “archistar”. I primi, invece, sono assorti nei loro pensieri e nei loro progetti. Dalle loro menti e dal loro talento nascono auto memorabili. Nel caso di Tom Tjaarda, in ordine di apparizione, possiamo citare: Ferrari 330 GT 2+2 (1964), Fiat 124 Sport Spider (1965), Ferrari 365 California (1966), De Tomaso Pantera (1970), Ford Fiesta (1972) e Rayton Fissore Magnum (1985). Stevens Thompson Tjaarda van Starkenberg è alto e magro. Ha gli atteggiamenti tipici di un lord inglese, ma è un americano di famiglia olandese che ha trascorso la maggior parte della sua vita in Italia. Nato a Detroit (ma guarda, a volte, il destino…) il 23 luglio 1934, è un figlio d’arte. Suo padre John -emigrato in Usa nel 1923 dopo gli studi inglesi in design aeronautico- realizzò una serie di carrozzerie aerodinamiche conosciute come “Starkenberg”; fu l’autore della Briggs Dream Car per Ford (1933) e della Lincoln Zephyr (1936). Tjaarda vive e lavora a Torino, dove si è tra- sferito nel 1958 dopo la laurea in architettura (ottenuta all’Università del Michigan) e la raccomandazione per bussare alla porta di Luigi Segre, l’allora patron della Carrozzeria Ghia. Il suo studio è nel centro del capoluogo piemontese, all’ultimo piano di una palazzina d’epoca.

Soffitti a volta, ambiente silenzioso e ordinato. Tom Tjaarda è gentile e cortese -molto torinese- e accoglie gli ospiti nel suo “laboratorio”. Qui non può certo mancare un grande tavolo da disegno inclinato. Appese alle pareti scorrono le immagini dei suoi lavori più importanti e famosi. Il suo accento è inconfondibile: nonostante la lunga permanenza in Italia la cadenza è ancora molto americana. Detroit e Torino: due città che hanno molto in comune. L’automobile, innanzitutto. Come mai lei ha scelto la capitale italiana dell’auto anziché rimanere in quella a stelle e strisce? “Durante l’ultimo anno di università -racconta Tjaarda- ho avuto l’occasione di disegnare una vettura. Il mio professore finlandese Aarre Lahti aveva molte conoscenze in Europa. In particolare, era in stretto contatto con Luigi Segre, alla Ghia di Torino, con il quale mi ha messo in contatto sapendo che mi sarebbe piaciuto lavorare nel settore automobilistico. Quindi sono partito per l’Italia e, dopo un primo anno alla Ghia, Segre mi ha chiesto di rimanere con lui. E da quel momento non ho più lasciato Torino”.

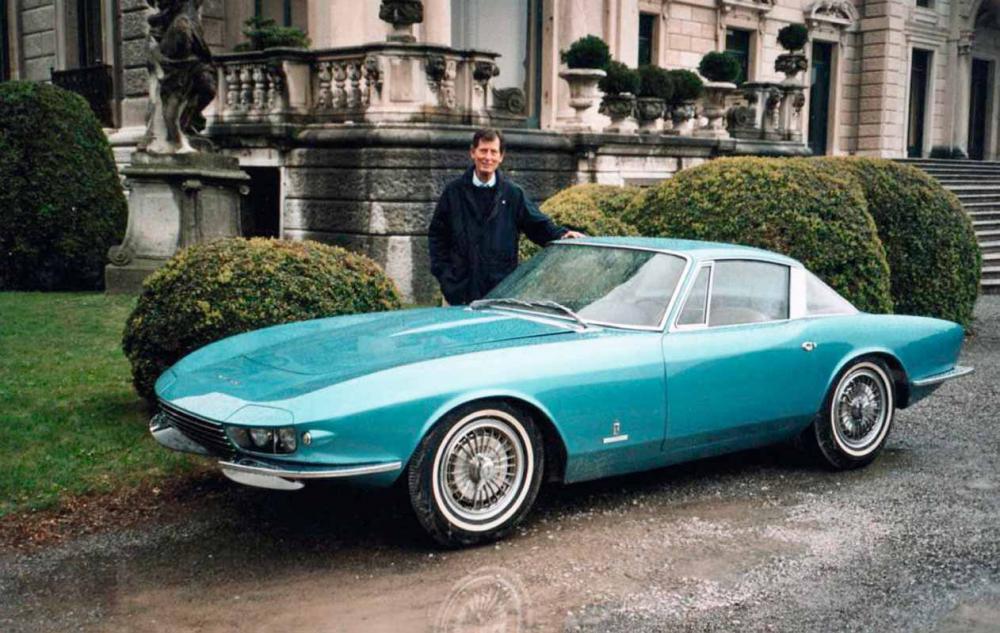

Rondine

La prima auto disegnata da Tjaarda per la Ghia è la Innocenti 950 Spider. Dopo due anni di Ghia ci fu il passaggio a Pininfarina: “Era un periodo molto bello per l’Italia. Nel 1961 lavorai per la rassegna Moda Stile e Costume allestita per Italia ’61. L’economia funzionava, la gente era felice. In Pininfarina è passato più di un anno prima di riuscire a disegnare un’automobile completa. All’inizio mi facevano fare solo i particolari, come gli interni, fanali e fanalini, piccoli dettagli. Poi è arrivata anche la mia occasione, e ho disegnato la Ferrari 330 GT 2+2. Un buon inizio. Poi la 365 California. Oggi nel mondo sono rimasti 13 esemplari dei 14 costruiti. Poi la Corvette Rondine, un lavoro fatto da Pininfarina in collaborazione con General Motors. Agli americani non piacque perché non sembrava una General Motors. Allora l’abbiamo fatta vedere alla Fiat, che scelse quello stile per la sua 124 Sport Spider. Non è stato facile adattare quelle linee alla 124: la Rondine era molto più lunga e affusolata, la Fiat molto più tozza e corta”.

Pensandoci con il senno di poi, a Tom Tjaarda è rimasta una grande soddisfazione: “Nello stesso periodo, a metà degli anni ‘60, sia Enzo Ferrari sia Battista Pininfarina utilizzavano come auto personali due vetture che avevo disegnato io: la Ferrari 330 e la Flaminia Coupé Speciale. Anche se il Drake ci ha messo un po’ per digerire la 330 perché, diceva, con quei quattro fari gli sembrava troppo americana”. Dopo l’esperienza in Pininfarina, Tjaarda ha vissuto un periodo da free-lance per approdare poi alla corte di Alejandro De Tomaso. “Avevo sentito molti commenti su di lui, non sempre positivi. Ma già durante il primo incontro vis-à-vis mi fece subito una buona impressione. Aveva molte idee e mi propose di diventare capo dello stile di De Tomaso e Ghia, che nel frattempo era divenuta di sua proprietà”.

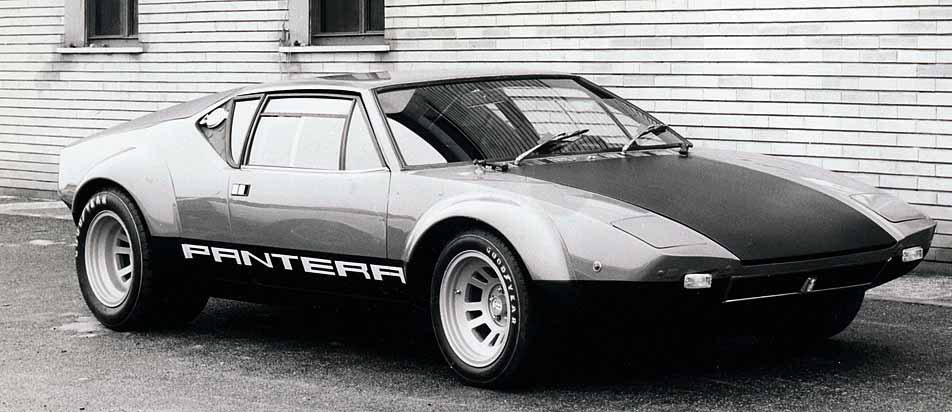

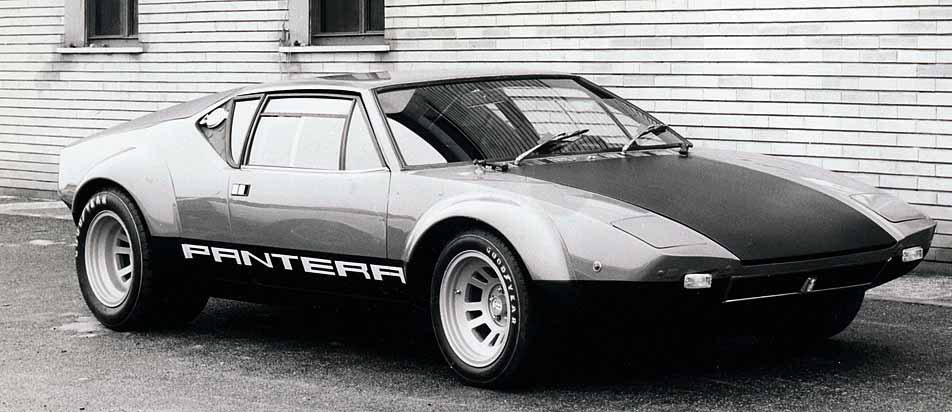

Del periodo De Tomaso-Ghia non si può non parlare della Pantera. Come la ricorda? “Come un modello nato un po’ per caso. De Tomaso mi aveva chiesto di disegnare una nuova Mangusta. Ne venne fuori un’auto completamente nuova, nata con il preciso scopo di partecipare alle competizioni. A parte il mio contributo per lo stile, ci lavorò anche Gian Paolo Dallara, realizzando la scocca e le sospensioni. De Tomaso l’aveva mostrata in anteprima anche a Lee Iacocca, presidente della Ford, che rimase molto impressionato”. Per Ghia alla fine ha lavorato molti anni. Sono stati di soddisfazione? “Ho lavorato alla Ghia per quasi dieci anni, vivendo anche il passaggio dalla proprietà De Tomaso a quella Ford. Grazie a questo cambio di gestione sono entrato nella galassia della Casa di Detroit, ma sempre restando a Torino. Dove, tra l’altro, eravamo rimasti in pochi. Iacocca ci fece disegnare un prototipo per una nuova auto di piccole dimensioni, che avrebbe dovuto affrontare il mercato colpito dalla crisi economica degli anni ‘70. Disegnai la macchina e realizzai il mascherone insieme a qualche operaio. Iacocca venne a vederla e la scelse per fare la Fiesta. Rispetto ai prototipi presentati dagli altri centri stile era più elegante, non sembrava povera”.